Физиодиспенсер в имплантологии: полное практическое руководство для хирургов

Успех дентальной имплантации зависит от множества факторов, но одним из самых критичных является правильная подготовка костного ложа. Физиодиспенсер — это высокоточный микромотор, который превратился из специализированного инструмента в незаменимый помощник каждого хирурга-имплантолога. Правильное применение этого оборудования значительно повышает первичную стабильность имплантата, ускоряет остеоинтеграцию и снижает количество осложнений.

В данном руководстве мы разберемся, как правильно использовать физиодиспенсер при имплантации, какие параметры выбирать для разных типов кости, и какие ошибки допускают начинающие хирурги. Это информация, собранная из практики ведущих имплантологов, научных исследований и клинических протоколов.

История развития физиодиспенсера и его роль в имплантологии

Физиодиспенсер появился в стоматологии относительно недавно, но быстро завоевал признание профессионального сообщества. Первые модели были разработаны компаниями NSK и W&H для работы в эндодонтии и челюстно-лицевой хирургии, но вскоре их потенциал в имплантологии стал очевидным.

Главное отличие физиодиспенсера от обычного микромотора — это встроенная система ирригации и охлаждения. Если при работе обычного микромотора хирург вынужден полагаться на ассистента, который подает охлаждающий раствор из отдельного источника, то физиодиспенсер делает это автоматически, обеспечивая непрерывный поток охлаждающей жидкости прямо к зоне сверления.

Эта, казалось бы, небольшая деталь имела огромное значение. Исследования показали, что при температуре костной ткани выше 47°C происходит необратимый некроз кости, что приводит к снижению остеоинтеграции и, в худшем случае, к потере имплантата. Система охлаждения физиодиспенсера позволяет поддерживать оптимальную температуру и сохранять витальность костной ткани.

Кроме того, физиодиспенсер обладает прецизионным контролем над крутящим моментом и скоростью вращения, что невозможно достичь с обычным микромотором, работающим в ручном режиме.

Принцип работы физиодиспенсера

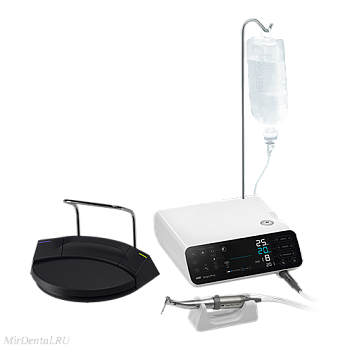

Физиодиспенсер состоит из нескольких ключевых компонентов:

Микромотор

Сердце аппарата — это электромотор, который может быть как щеточным (более доступный), так и бесщеточным (более надежный и долговечный). Бесщеточные моторы работают практически бесшумно и генерируют меньше вибраций, что критично для длительных операций, требующих высокой точности.

Мотор обеспечивает вращение сверла на скоростях от 200 до 40000 оборотов в минуту (об/мин), что позволяет адаптировать аппарат под разные типы костной ткани.

Система контроля крутящего момента

Это — один из самых важных элементов. Система автоматически отслеживает сопротивление кости и поддерживает заданный крутящий момент, предотвращая перегрузку мотора и повреждение инструмента. Современные физиодиспенсеры обеспечивают крутящий момент от 5 до 80 Н·см (Ньютон-сантиметр), что достаточно для работы с любыми типами костной ткани.

Ирригационная система

Встроенная помпа подает физиологический раствор (0,9% NaCl) в зону сверления со скоростью 75-130 мл/мин. Эта функция имеет тройной эффект:

- Охлаждение — предотвращает перегрев костной ткани

- Очистка — вымывает костную стружку с поверхности сверла

- Смазка — обеспечивает гладкую работу инструмента

LED подсветка и оптика

Встроенная фиброоптика с яркостью 32000 люкс обеспечивает идеальную видимость операционного поля. Это критично для точности работы, особенно при препарировании в узких местах или при наличии анатомических особенностей.

Ножная педаль управления

Многофункциональная педаль позволяет хирургу управлять всеми аспектами работы аппарата, не отвлекаясь от операции: скоростью вращения, включением ирригации, переключением между режимами и активацией обратного хода сверла.

Техника препарирования ложа имплантата: пошаговое руководство

Подготовка костного ложа — это искусство и наука одновременно. Неправильная техника может привести к перегреву кости, снижению первичной стабильности и, в конечном итоге, к неудаче имплантата.

Этап 1: Пилотное сверление (1500 об/мин, крутящий момент 10-20 Н·см)

Цель этапа: Определить траекторию и глубину ложа, создать направляющий канал для последующих фрез.

- Начните с пилотного сверла диаметром 2,0 мм

- Скорость вращения: 1500 об/мин (минимальная)

- Крутящий момент: 10-20 Н·см (низкий)

- Обильная ирригация: включите подачу физраствора на максимум

Критичные моменты:

- Пилотное сверло должно входить перпендикулярно (проверьте угол через направитель)

- Глубина сверления определяется длиной планируемого имплантата + 1-2 мм (для безопасности)

- Движение должно быть плавным, без рывков

Почему медленно? На этом этапе вы работаете с плотным кортикальным слоем кости (так называемой D1-D2 костью). Медленная скорость позволяет кости "перестраиваться" перед сверлом, минимизируя травму.

Этап 2: Промежуточное расширение (800 об/мин, крутящий момент 30-50 Н·см)

Цель этапа: Постепенно расширить ложе, создав конусообразную форму, которая улучшит первичную стабильность имплантата.

- Используйте сверла промежуточного диаметра (обычно 2,8 мм или 2,4 мм, в зависимости от системы имплантов)

- Скорость вращения: 800 об/мин

- Крутящий момент: 30-50 Н·см (средний)

- Ирригация: продолжайте обильное охлаждение

Почему 800 об/мин? На этой скорости вы избегаете перегрева и в то же время получаете достаточное время для обработки костной ткани.

Практический совет: Если вы чувствуете повышенное сопротивление, остановитесь, дайте кости "отдохнуть" в течение 10-15 секунд с непрерывной ирригацией, затем продолжайте. Это поможет восстановить микроциркуляцию и предотвратить некроз.

Этап 3: Финальное расширение (400-600 об/мин, крутящий момент 50-70 Н·см)

Цель этапа: Подготовить ложе к установке имплантата, достичь максимальной первичной стабильности.

- Используйте финальное сверло, диаметр которого соответствует диаметру имплантата

- Скорость вращения: 400-600 об/мин (низкая)

- Крутящий момент: 50-70 Н·см (высокий)

- Ирригация: максимальная

Почему низкая скорость? На этом этапе вы работаете в основном с губчатой костью (D3-D4), которая более пористая и мягкая. Низкая скорость позволяет костным стенкам "обниматься" вокруг сверла, обеспечивая лучшую компактизацию и первичную стабильность.

Критичный момент: Не пропускайте этот этап и не пытайтесь перейти прямо от пилотного сверла к финальному. Это создаст неправильную геометрию ложа и может привести к неудаче.

Применение физиодиспенсера в сложных клинических ситуациях

Работа с поднятой верхнечелюстной пазухой (при синус-лифтинге)

При синус-лифтинге требуется особая осторожность. Используйте низкие скорости (400-600 об/мин) и будьте готовы к резкому изменению сопротивления при прободении слизистой пазухи.

Работа в узких промежутках между зубами

Используйте наконечники с редукцией 20:1 для увеличения точности и контроля. Особое внимание уделите визуализации.

Препарирование вокруг нижнего альвеолярного нерва

При близком расположении к нерву используйте минимальные скорости и крутящие моменты. Некоторые хирурги предпочитают ручное сверление в таких ситуациях.

Адаптация параметров к разным типам костной ткани

Классификация костной ткани по Lekholm и Zarb — одна из самых важных концепций в имплантологии. Каждый тип кости требует своего подхода.

Тип D1 — плотная кортикальная кость

Характеристики: Очень плотная, белого цвета, почти не кровоточит при препарировании. Часто встречается в передней части верхней челюсти и фронтальной части нижней челюсти.

Параметры физиодиспенсера:

- Пилотное сверление: 1000-1500 об/мин

- Промежуточное расширение: 600-800 об/мин

- Финальное расширение: 300-500 об/мин

- Крутящий момент: максимальный (70-80 Н·см)

Особенности техники: Работайте медленнее, чем с другими типами кости. Используйте более частые остановки для охлаждения.

Тип D2 — кортикально-губчатая кость

Характеристики: Хороший баланс между плотной кортикальной и мягкой губчатой костью. Наиболее благоприятный тип для имплантации. Верхняя челюсть боковые отделы, нижняя челюсть боковые отделы.

Параметры физиодиспенсера:

- Пилотное сверление: 1500 об/мин

- Промежуточное расширение: 800-1000 об/мин

- Финальное расширение: 400-600 об/мин

- Крутящий момент: 50-70 Н·см

Особенности техники: Это "золотой стандарт" — работайте с этими параметрами, пока не почувствуете сопротивление кости.

Тип D3 — кортикально-губчатая кость с преобладанием губчатой части

Характеристики: Мягче, чем D2, кровоточит при препарировании, часто встречается в задних отделах верхней челюсти.

Параметры физиодиспенсера:

- Пилотное сверление: 2000 об/мин

- Промежуточное расширение: 1200-1500 об/мин

- Финальное расширение: 600-800 об/мин

- Крутящий момент: 40-60 Н·см

Особенности техники: Можно работать немного быстрее. Будьте внимательны к гемостазу.

Тип D4 — мягкая, тонкая кортикальная кость

Характеристики: Очень мягкая, часто кровоточит интенсивно, типична для костных дефектов и зубных беспокойных зон.

Параметры физиодиспенсера:

- Пилотное сверление: 2500 об/мин

- Промежуточное расширение: 1500-2000 об/мин

- Финальное расширение: 800-1200 об/мин

- Крутящий момент: 20-40 Н·см (низкий)

Особенности техники: Работайте осторожнее, так как кость может быть недостаточно плотной для первичной стабильности. Некоторые хирурги используют технику "self-tapping" с минимальной ирригацией, чтобы сохранить аутогенную костную стружку.

Выбор оптимального крутящего момента

Крутящий момент (measured in Н·см, Newton-centimeters) — это сила, с которой сверло врезается в костную ткань. Правильный выбор крутящего момента критичен для сохранения жизнеспособности кости, первичной стабильности имплантата и долговечности инструмента.

Рекомендуемые значения крутящего момента: пилотное сверление 10-20 Н·см; промежуточные сверла 30-50 Н·см; финальные сверла 50-70 Н·см; установка имплантата 20-40 Н·см (обычно 35 Н·см по протоколам большинства систем).

Наконечник: редукция и её значение

- Редукция наконечника определяет соотношение между скоростью вращения микромотора и скоростью вращения непосредственно на сверле.

- Наконечник 20:1: При скорости мотора 30000 об/мин, скорость на сверле будет 1500 об/мин. Преимущества: низкая скорость, высокий крутящий момент, идеален для имплантации. Недостатки: более громоздкий, требует больше места в ротовой полости.

- Наконечник 1:1: Скорость на выходе равна скорости мотора. Преимущества: компактный, высокая скорость. Недостатки: низкий крутящий момент, менее подходит для имплантации.

- Для имплантации наконечник 20:1 — стандартный выбор большинства хирургов.

Практические советы и типичные ошибки

Практические советы опытных имплантологов

За годы практики хирурги выработали ряд приемов, которые значительно улучшают результаты:

1. Техника пульсирующего сверления

Вместо непрерывного давления используйте легкие пульсирующие движения: сверлите 2-3 секунды, затем расслабьтесь на 1 секунду. Это обеспечивает циклическое охлаждение и снижает риск перегрева.

2. Частые остановки для осмотра

После каждого этапа препарирования останавливайте сверло и осмотрите ложе. Проверьте глубину, угол, наличие кровотечения. Это занимает 10-15 секунд, но значительно улучшает точность.

3. Использование хирургического шаблона

Хирургический шаблон направляет сверло и предотвращает отклонение траектории. Некоторые опытные хирурги полагаются на навык и интуицию, но для начинающих шаблон — залог успеха.

4. Экономия костной стружки (при необходимости)

Если требуется пересадка кости, некоторые хирурги используют низкооборотное сверление без ирригации, чтобы сохранить аутогенную костную стружку. Однако это требует навыка и должно выполняться с осторожностью.

5. Визуализация дна ложа

Используйте LED подсветку на максимум и смотрите прямо в ложе при помощи зеркала. Дно ложа должно быть ровным и блестящим (влажным), что указывает на нормальную кровоточивость и витальность кости.

Типичные ошибки и как их избежать

Ошибка 1: Работа без достаточной ирригации

Последствие: Перегрев кости, снижение первичной стабильности, неудача имплантата.

Как избежать: Включите ирригацию перед началом сверления и поддерживайте её на протяжении всей процедуры. Убедитесь, что физраствор поступает непосредственно в зону сверления, а не просто на окружающие ткани.

Ошибка 2: Слишком высокая скорость вращения при работе с D1-D2 костью

Последствие: Быстрый перегрев, повреждение кости.

Как избежать: Всегда начинайте с низкой скорости (1000-1500 об/мин) и увеличивайте её только при необходимости. Помните правило: плотнее кость → ниже скорость.

Ошибка 3: Пропуск этапов препарирования

Последствие: Неправильная геометрия ложа, недостаточная первичная стабильность.

Как избежать: Никогда не переходите сразу от пилотного сверла к финальному. Используйте все промежуточные этапы.

Ошибка 4: Чрезмерное давление на сверло

Последствие: Перегрев, поломка инструмента, повреждение кости.

Как избежать: Используйте функцию контроля крутящего момента. Позвольте аппарату работать в своем темпе.

Ошибка 5: Недостаточное внимание к визуализации

Последствие: Отклонение траектории, повреждение нервов или кровеносных сосудов.

Как избежать: Используйте LED подсветку, хирургический шаблон и регулярно проверяйте угол и глубину сверления.

Значение охлаждения и остеоинтеграция

Система охлаждения и ирригации

Система охлаждения — это не просто дополнение, это основа успешного применения физиодиспенсера. Ирригация выполняет три функции:

Поддержание оптимальной температуры

Исследования показали, что при температуре костной ткани выше 47°C происходит необратимый некроз. При температуре 50°C уже за 30 секунд может произойти полная гибель остеобластов. Обильная ирригация физраствором поддерживает температуру в диапазоне 35-42°C, что обеспечивает максимальную витальность костной ткани.

Эвакуация костной стружки

При препарировании костного ложа образуется большое количество костной пыли, которая, при остановке на дне сверла, может препятствовать дальнейшему проникновению. Непрерывный поток ирригационного раствора смывает эту пыль и обеспечивает чистоту операционного поля.

Смазка и защитаФизиологический раствор действует как смазка, снижая трение между сверлом и костью, что в свою очередь снижает генерацию тепла и предотвращает прилипание костной ткани к сверлу.

Оптимальный объем ирригации: Рекомендуемый объем подачи физраствора при имплантации — 75-130 мл/мин. Это может показаться избыточным, но на практике это минимум, необходимый для безопасной работы. При меньшем объеме ирригации кость начинает перегреваться, при большем — могут возникнуть технические трудности с удалением излишней жидкости.

Контроль температуры костной ткани

Одна из критичных ошибок начинающих хирургов — недооценка важности контроля температуры.

Визуальный контроль: При правильной температуре кость должна выглядеть свежей и слегка влажной, но не "вареной" и не обугленной. Если кость приобретает белый или коричневый цвет, это признак перегрева — немедленно остановитесь и дайте кости охладиться.

Тактильный контроль: Опытные хирурги могут определить температуру по сопротивлению сверла. Если вы чувствуете, что сверло "прилипает" или выходит с трудом, это признак перегрева.

Использование термопар (для исследовательских целей): Если вы проводите исследование или обучение, можно использовать миниатюрные термопары для контроля температуры. Это помогает научиться распознавать признаки перегрева.

Остеоинтеграция и витальность кости

Остеоинтеграция — это непосредственный контакт между поверхностью имплантата и окружающей костной тканью, без промежуточного слоя соединительной ткани. Это процесс, который начинается в момент установки имплантата и продолжается 3-6 месяцев.

Витальность костной ткани в зоне имплантата критична для успешной остеоинтеграции. Именно поэтому контроль температуры при препарировании имеет такое большое значение.

При повреждении кости (перегрев или травма) образуется рубцовая ткань, которая значительно медленнее интегрирует имплантат или может полностью помешать этому процессу.

Техническое обслуживание физиодиспенсера

Правильный уход продлевает срок службы аппарата и обеспечивает его надежную работу. После каждой операции очистите наконечник влажной салфеткой, удалив костную пыль, и проверьте герметичность ирригационной системы. Еженедельно проверяйте калибровку крутящего момента, убедитесь, что все кабели не повреждены, протестируйте все режимы работы. Ежегодно проведите профилактическое ТО у сервисного центра производителя, замените фильтры ирригационной системы, проверьте электронику и датчики.

Заключение: ключевые принципы успешной имплантации

Физиодиспенсер в руках опытного хирурга — это инструмент, который превращает имплантацию из ремесла в науку. Ключевые принципы, которые необходимо помнить:

- Охлаждение — это не роскошь, это необходимость — никогда не работайте без обильной ирригации

- Адаптируйте параметры к типу кости — каждый тип требует своего подхода

- Медленнее не всегда хорошо, но всегда безопаснее — низкие скорости предпочтительнее высоких при работе с плотной костью

- Контролируйте температуру — 47°C — это критический порог

- Не пропускайте этапы — каждое промежуточное сверление имеет свое назначение

- Визуализация — это всё — используйте LED подсветку на полную мощь

- Практика и опыт — даже с лучшим оборудованием, успех зависит от навыков хирурга

Современный физиодиспенсер — это результат десятилетий разработок и тысяч успешных операций. Правильное его применение значительно повышает успешность имплантации и удовлетворенность пациентов.

Часто задаваемые вопросы о физиодиспенсере в имплантологии

В: Какой крутящий момент выбрать для D2 кости?

О: 50-70 Н·см — это оптимальный диапазон. Начните с 50 и увеличивайте по мере необходимости.

В: Можно ли работать без ирригации?

О: Категорически нет. Даже 30 секунд без охлаждения могут привести к повреждению кости.

В: Почему появляется белая "вареная" кость при сверлении?

О: Это признак перегрева выше 50°C. Немедленно остановитесь, дайте кости охладиться.

В: Какую скорость выбрать при работе около нижнего альвеолярного нерва?

О: Минимальную — 400-600 об/мин. Рассмотрите ручное сверление в критичных зонах.

В: Как часто нужно менять сверла?

О: После каждой операции проверьте остроту. Затупившиеся сверла значительно увеличивают тепловыделение.

Вся информация в этой статье предназначена для профессионалов стоматологии и должна применяться в соответствии с их собственным опытом, знаниями и клинической ситуацией каждого пациента. Перед использованием нового оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя и рекомендациями системы имплантов, которую вы используете.

Категории товаров из статьи:

Примеры товаров

Автор: Владимир Мирошнин (Врач Стоматолог Хирург, стаж 42 года. Эксперт по выбору стоматологического оборудования. Дистрибьютор 7 брендов)